一人親方や個人事業主の方は必見!建設業許可が必要になるケースとその理由

建設業とは、元請や下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

個人、法人を問わず、建設工事を請け負う者、建設業を営もうとする者は29種類の業種ごとに国土交通大臣、又は各都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。

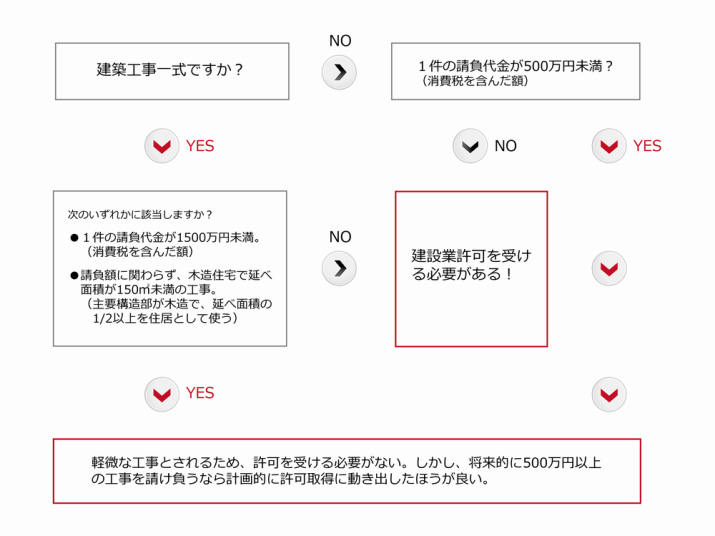

しかし、どのような工事でも許可が必ず必要というわけでなく、要件に応じて許可取得の必要性の有無が異なってきます。

建設業許可の取得が必要なケース

・ 1件の請負代金が500万円以上の工事をする場合。

・ 建築一式工事で次のいずれかに該当する工事をする場合。

① 1件の請負代金が1,500万円以上の工事

② 金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事

逆に、上記以外の場合には「軽微な工事」に当たるため、建設業許可を取得しなくても工事が可能です。

しかし、昨今の流れだと信用面や、元請け業者からの要望で、許可の取得に積極的に動き出す事業者が増えてきています。

「解体工事業」の追加

平成26年に、国土交通省は、建設業の許可業種区分を43年ぶりに改正し、解体工事業の新設が決まりました。

新設の解体工事業は、これまでの「とび・土工・コンクリート工事」から独立し、解体工事業を手掛ける専門業種として29業種目に追加されます。

従って、1件の請負金額が500万円以上の解体工事を行う場合には、「解体工事業」の許可を取得する必要があります。

「解体工事業」は平成28年6月から施行され、施行日から3年間は経過措置として「とび・土工工事業」の許可があれば解体工事は可能です。

但し、この経過措置の3年の間に、業種を追加するなどの手続きが必要となります。

併せて、社会保険未加入業者に対しての対策なども行われますので、業種追加や新規の際は加入手続きも必須となってきます。

また今後、新たに会社等を新設する場合においては、定款の目的に業種名を載せておくと良いかもしれません。

まとめ

建設業許可といえば、行政書士の王道中の王道な業務。

問い合わせも多く、少しずつ知識量を増やすためにも、勉強していかなきゃなと思いつつも難しくて…(笑)

これから積極的に情報をキャッチアップして、分かりやすく継続的に情報発信していけたらと思います。

ぜひ、よろしくお願いします♪

お問い合わせ

※下記をクリックするか、IDで検索すると追加できます。

※Facebook、メールフォームはトップにも案内があります。